台湾在触控面板的生产领先是有目共睹的,但自Apple的 iPhone 5传出将使用Apple自行研发的In Cell触控技术後,已出现危机,之前许多人都把焦点放在生产制程与材料上来做触控产业竞争力的比较,在此笔者要提出不同的看法。

其实影响电容式触控产业的上游、也是金字塔顶的技术是“触控位置检知”,一旦产生革命性的发明,会彻底地改变整个触控产业。就像当初由测量自电容的改变演进成测量互电容的改变一样,互电容式的触控面板现在几乎完全取代了原有的自电容式触控面板。

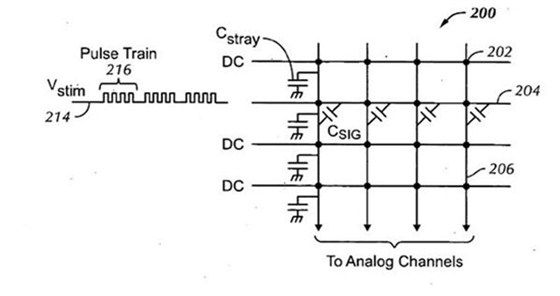

图一

接下来测量互电容的改变会演进成测量某种特性的改变,何种触控面板会取代现在的互电容式触控面板,这对触控产业会有多大的影响更值得我们关心。“触控位

置检知”技术又可再分为五大类,前四类为市场上的主流作法,包括充放电法、电荷移转法、Apple的互电容技术,以及差动式触控技术。

图二 : 电容式触控位置检知技术使用厂商

这些技术各有优缺点,其中Apple的互电容技术拥有很多设计上的不利因素,包括会产生大量的电路杂讯、电路精确度要求极高、尺寸不易做大、双层结构的

成本较高等等。然而种种的不利因素抵不上一个主要功能,就是多点触控带来的手势操作,广受大众的喜爱,让互电容的触控技术成为现在触控技术中领导的主流技

术。

由於互电容触控的大敌人就是杂讯,连Apple都花了相当大的功夫来消除杂讯,其他资源不够的厂商自然要寻求更有效的方法来对付这个问题,而差动式触控方法显然是有效的关键技术,所以使用此技术的厂商如过江之鲫。

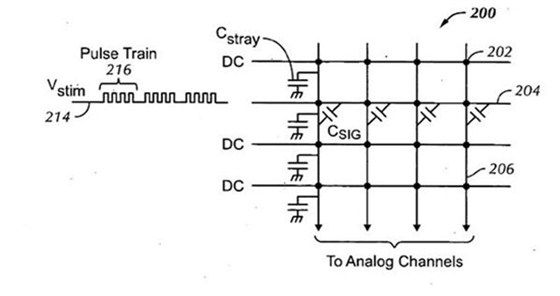

图三 : Apple 的互电容技术

图四 : Apple 互电容技术的等效电路图

对市场电容式主流技术的质疑

上述技术都是基於电容值的量测而来,但笔者对此有三项怀疑:

1. 为何非要量电容值?

笔者个产生怀疑的地方就是为什麽要量电容值?虽然名叫电容式触控,也不一定非要测量电容值不可,测量其他的特性不行吗?依笔者在物理学上所受的训

练,直觉地感受到电容的不确定因素相当多:手指的指纹、环境中所有的导电物体、带静电的物体、大地的静电密度、温度湿度等都会影响电容值得测量,所以测量

的电容值是不合理的做法,不同感应电极间的电容相对值还有一些可讨论的空间。

上述电容式触控技术的前三种方法所测量到的电容值,其实本身一直在变化,不管是否有碰触,不是固定不变的,上述第四种差动式触控法相对地比较合理一些。

2. 什麽是虚拟接地?

个关键问题是,虚拟接地究竟是什麽?看到许多有关虚拟接地的说法,与人体接地的模型,总感到非常不踏实。

3. 平行板电容理论的成立条件?

第三个怀疑是平行板电容的理论在什麽条件下才会成立?许多家触控IC设计业者都以平行板电容的理论来解释自家的技术理论基础,而这个理论基础引用的正确性值得考虑。

人体中的电荷移动靠得是钠离子与钾离子的平衡,离子移动的速度很慢,不像导体中移动的是电子,速度非常快。电荷移动的特性纳入考虑时,平行板电容的模式

还能使用吗?我常用一个模拟实验来解释这个问题,把一个10元的铜板放在触控萤幕上与手指触碰,那一个读取到的变化量比较大,是手指还是铜板?

大家都知道是手指而不是铜板,可是以平行板电容的理论来看,接触面积越大,电容越大,没道理铜板的变化量小於手指,理论上说不通。当然有些触控领域的高

手跟我说,把铜板连接到测试电路的地时,铜板的变化量就有可能比较大,所以平行板电容的理论是否要加上一个条件才对,叫做接地,但是实务上并没有接地线,

有的只是虚拟接地的观念,如果接地的问题有疑虑,平行板电容的推论就不稳固,测量电容的推论就有商榷的必要。

抛开成见 看见新蓝海

看来现在整个触控产业所广泛使用的触控模型,其实是建立在非常不稳固的理论基础上,许多在触控IC设计的业者都自我设限在测量电容值的狭隘范围内,无法

跳脱这个框架,是很可惜的一件事。笔者想说的是测量电容的方法并非不行,而是当我们跳脱框架後,才有可能发明出更好的方法,才看得到真正的新蓝海。

事实上,电容变化的表相只是触控表现出的众多面貌中的一环而已,还有很多的表相可以研究开发。至少,笔者就已提出四种非测量电容的电容式触控技术,前三种是:1. 使用能量消耗法测量电容式触控面板的ITO电阻;2. 测量杂讯变化范围;3. 静电量测。

第四种是微扰共振法,它能测量所有的变化,让所有的变化一一现形, 让触控变的很简单。目前实际的成果包括:超高的 SNR

比,在未IC化之前已达200:1,制作成IC後有机会挑战 1000:1;超高的灵敏度,可侦测到几个 fF级的微小变化;Sample rate

可达 10K

samples/sec;可抵抗AC电源讯号的干扰;可以调整共振能量,改变测量的灵敏度;可以使用金属笔、铅笔、原子笔等操作触控;可以穿戴厚手套操

作;3D 触控手势;是现今以物理观念主导的新原创触控技术,专利上保有主导优势。

本实验开启了新 In Cell 触控技术的多重可能性,让 In Cell touch 不再局限於 Photo

Sensor,以及Apple In Cell touch,或各类运用压力形变等方式做成的In Cell触控技术,演进到更多元的 In Cell

touch 的新蓝海技术。

近来与知名的业界高阶技术人士讨论过这个想法,在还没看过实验以前,得到的回答都是"不可能",电力线不可能穿越Vcom

的导体层,LCD内部的 ITO电容所储存的电荷会干扰Touch sensor 电容的测量,而其所产生的杂讯将无法克服,Gate line 与

data line 上的讯号也会干扰 Touch sensor的讯号检测。

这个大家都认为"不可能"的实验结果,对未来触控产业的影响相当巨大,试想看看当 In Cell Touch

发展到不会影响LCD的良率与开囗率时,OGS

与现有的外挂式触控模组还有竞争的条件吗?触控所需增加的成本一下降低80%,届时没有此种技术的业者,还有存活的空间吗?

虽然现在看起来成功的机会可能只有 10%,还有一些不确定因素尚未克服,也还有许多工作要做,但比起

0%(认为不可能做到的人)而言,成功的机会还是非常巨大的。不过,多数业者可不这麽认为,哪怕只有1%的成功率都要小心谨慎不能冒险,因为冒险的赌注太

大。

所以,笔者只好自己努力了。如今SuperC_Touch 第六代技术已把自己的第五代技术给淘汰了,让成功的机率由原来的10%增加到50%。笔者会继续再接再励完成它,要让全世界知道台湾的研发份量是不轻的。

OGS 与 In Cell 走到发展的分水岭

随着可靠的消息传出iPhone 5 将使用日本 LCD

厂的内嵌式触控技术,对整体的触控产业投下一颗震撼弹,相关的触控模组厂纷纷中箭落马,其实早在数月前的几场演说中,笔者就提出这个论点,随着In

Cell技术的成熟,触控产业将由LCD面板厂商所主导,触控模组产业将会消失,LCD

产业将从新洗牌,拥有高超的触控侦测技术的IC设计业者,将主宰未来LCD产业与触控产业的发展。

虽然日本LCD厂商取得了领先地位成功量产 In Cell

触控面板,但受限於尺寸与良率,所以都还处於起步的阶段,目前也还没有可以主宰市场的触控侦测技术出现,不论已经起步的或是还没起步的,都还在起跑点附

近,一场 In Cell 触控技术的大对决才正要开始,而OGS与触控薄膜的技术还有两年的时间可以慢慢的退场。

贴附在 In Cell 触控面板上的防爆薄膜与 PMMA材质将有更大的市场需求,尤其在大尺寸的触控面板上将取代Cover Lens 成为主流,触控面板对贴合的依赖将越来越低。

日本的 In Cell 触控萤幕的良率,今年初传出TMD 可以达到65%,引起业界的一阵关注,但还没产生实质的影响。近

Sharp和Sony 都传出自家 In Cell 触控萤幕良率超过70%,加上 iPhone 5 可能使用 In Cell

触控技术的传言,已经让现在忙於研发 OGS 的触控产业浇了一盆冷水。

看来 70% 的良率是 OGS 与 In Cell 触控技术发展的黄金交叉点,In Cell

触控面板的良率有没有可能再上升到 80%,甚至90%以上,其实是有可能的;In Cell

触控面板的尺寸是否可以到10寸、15寸、23寸,於笔者看来也是有可能。笔者所开发的 SuperC_Touch

的技术就是要达到更大的尺寸,更高的良率,好完全不影响LCD原有的生产良率与开囗率。以目前完成的实验结果看来,是可以做到的。

那 OGS 是否就完全输了呢?其实不然,关键还是在运用,比方说使用金属笔、铅笔做触控,或悬空近接触控(Floating

touch)等功能,以 In Cell 目前的技术应该很难办到,OGS

成功的机会反而比较高,一但上述的运用形成主流,OGS又将再度复活,这场触控趋势的改变还有继续观察的空间。

7寸串口屏 XN-320

7寸串口屏 XN-320 19寸电容触摸屏 -XLL-800190

19寸电容触摸屏 -XLL-800190 15寸电容触摸屏 XLL-800150

15寸电容触摸屏 XLL-800150 21.5寸白色电容屏

21.5寸白色电容屏